新中国眉山首位卫生院院长郭炳英的传奇经历

新闻来源:眉山网

更新时间:2019-05-26 09:55:54

责任编辑:雷尧

1945年8月抗战胜利太岳分区医院干部合影。(前排右三为郭炳英)

精神镬烁的郭炳英。

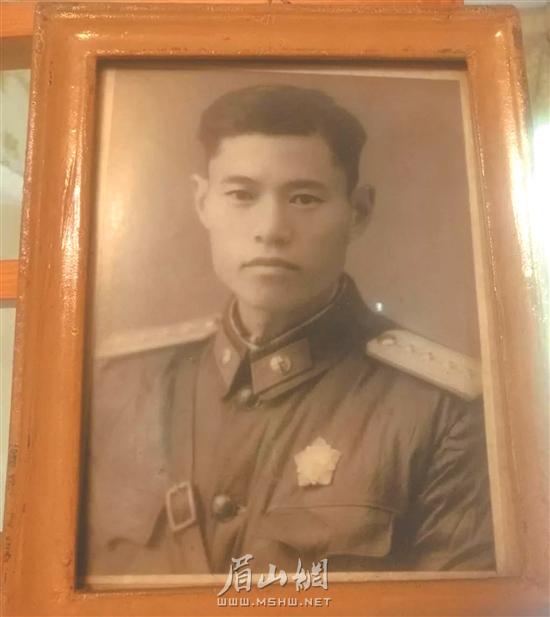

年轻时的郭炳英。

雷同 眉山网记者 朱卫红 周华 文/图

他,是新中国成立后,眉山县卫生院(眉山县人民医院前身)的第一任院长。

他,山西翼城人,13岁从戎,参加了抗日战争、解放战争,经历了“百团大战”“渡江战役”等著名战役,一路南下到了四川。

从通讯员到宣传队员,再到一名优秀的战地军医,他在战火纷飞中成长,又在和平年代扛起了建设四川医疗卫生事业的重任。他先后担任眉山卫生院院长、成都军区防御保健科科长、成都军区公安总队卫生科科长、汉源县卫生科科长兼汉源县卫生院院长,直到离休。

他,就是今年95岁的抗战老人郭炳英。

2019年5月9日,正值郭炳英老人的第三本书《路漫漫续篇(三)》出版四个月后,我们报社得知了这位老人的消息,便会同眉山市卫健委、眉山市人民医院的几位同志一同驱车前往雅安,去拜望了这位富有传奇经历的“老革命”。

经历了初夏几天连续的小雨,空气里透着一丝微凉。我们一行人在雅安市雨城区的一个花园小区里,见到了这位传说中的老人。

精瘦、矍铄、声音洪亮、热情洋溢,是这位95岁高龄的老人给我们的第一印象。老人女儿说,听说我们要来,老人已经激动了好几天了。今天一大早就起来,在院子里溜达了好几趟。走进老人家里,我们一行把不算宽敞的客厅坐得满满的,听了我们的来意,老人拿出他亲笔撰写的自传——《路漫漫》三部曲,抚摸着红色的书皮封面,开始给我们讲述他和眉山的缘分,以及他传奇的一生。

关键时刻 扛起重任

1950年,成都和平解放后,郭炳英随60军180师539团部队经双流、新津、彭山抵达眉山。

刚刚解放的眉山百废待兴,各行各业都面临建设。因急缺人手,决定从驻扎部队中抽调人员支持地方工作,郭炳英被安排担任眉山县卫生院院长。

从13岁从军,郭炳英已在部队里度过了十余年的难忘时光,对部队和战友的不舍令他几度犹豫,首长对他说“我们浴血奋战,不惜牺牲生命,就是为了建设新中国,现在仗打完了,我们就应该好好地去建设我们的国家”。他最终欣然接下了这个重任。临行前,后勤处给他配了一名医生和一名通讯员,并赠送了2个部队里久经战火的医药箱留作纪念。

1950年2月15日,年仅26岁的郭炳英走马上任。当时的卫生院几乎处于瘫痪状态,医院大小事都无人料理,最棘手的问题是卫生院正在建的门诊部成了“烂尾楼”。看着这一排两层楼的房子,郭炳英直发愁:这没有门诊,医生们怎么坐诊?病人们上哪儿瞧病?

当时卫生院仅有21名员工,眉山县政府还没有成立管理医疗机构的单位,也没有可以借鉴的经验,郭炳英如同悬在空中的风筝,遇到问题只能自己解决。

经过深入了解,“烂尾楼”是旧政府时期该项目负责人蹇某人贪赃所致。郭炳英身着军装来到蹇某人住处,大声质问:

“你是蹇先生嘛?”

“卫生院的楼房是你承建的吧?”

“为何工程未完工你就停工了,到现在无法使用?”

蹇某听面前英挺的解放军问到此事,神态紧张地回答:“金圆券贬值,经费缺了一大截,只好停工。”

尽管对方早有准备,振振有词,但郭炳英牢牢抓住对方做贼心虚的弱点,话题单刀直入,继续厉声说道:“有人检举你挪用过建楼资金,延误了工期,才造成如此后果,这完全是你的责任。”“你既然承接了此项工程,必须完成收尾工作。待工程结束,政府还要核查你的账目!”蹇某当时就被郭院长给震慑住了,赶忙答应说“想想办法”。

接着郭炳英又用缓和的语气说:“你承办卫生院建楼工程,这是为眉山人民作的一件好事,你已经完成了99%的工程,又何必功亏一篑呢!”

在郭炳英软硬兼施下,蹇某人答应把收尾工程做完。

一个月后,卫生院大楼圆满完工,为门诊业务的启动提供了场地。

缴购物资 启动门诊

当时的卫生院没有药品,没有器械,只有国际红十字会捐赠的一批药物,因未开展业务,还原封不动地保存着。

郭炳英找到库管员尔康先生。这位库管员带着诡异的微笑把红十字会的清单拿给郭炳英,说:“请院长查看,照数清点。”

郭炳英接过清单一看,原来全是英文,没有一个汉字。

让尔康先生始料不及的是,眼前这位年轻的院长在部队医院学习过英语,对清单中大部分药品名称都认识。

“这清单上的药大部分是S.T.、S.D.之类的磺胺抗菌药,常用的普通药都没有,应该还有其它的药吧!”郭炳英看过清单后说。

“没有了,就是这些。因为没有开展业务,院方也未购买其他常用药。”尔康先生答。

周围的人也都看不明白这份清单,于是郭炳英亲自翻阅英汉大词典,逐词逐句翻译,用了两天时间,将英文清单翻译完毕,另外书写了一份英、汉文字对照的清单,以便清理。经核查,发现物资中的显微镜不见了,女衫少了十件,还有少量药品缺失。

经过追问,尔康先生终于承认这些缺少的物资全部是周某拿了去,或用于自己的诊所或给了家人。他本想凭借英文清单,为周某打掩护蒙混过去,可惜未能如愿。郭炳英训斥了尔康先生一番,并立即更换了仓库保管员。

物资虽然追回,但所需的日常治疗药物仍短缺,郭炳英向县政府申请采购费用,结果由于经费紧张,砍得只剩三分之一。

当时成眉并未通车,郭炳英只得利用在部队的身份,乘军车到成都批发常用药物器材回眉山,这才顺利启动了卫生院门诊业务。并设立了内科、外科、妇产科、儿科。另外布置了一间手术室,还在仁寿县聘请了一位华西大学(华西协和大学)毕业的化验员,建起了检验室。

此后,门诊患者日渐增多,卫生院的业务逐步展开。

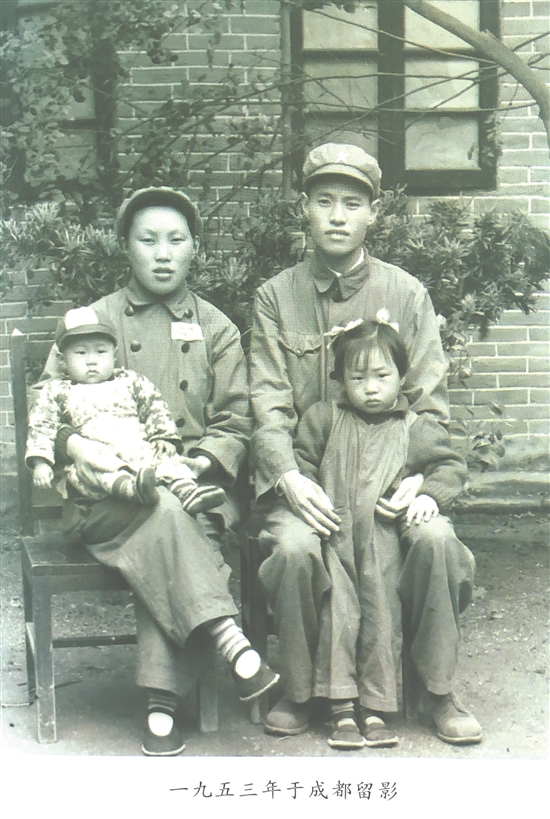

1953年与家人在成都合影。

1955年老战友重庆留影。(前排左二为郭炳英)。

投笔从戎 弃艺从医

读者们或许会有疑问,郭炳英有着怎样的经历,练就了他钢铁一般的韧劲?这一切,还得从抗日战争说起。

1937年卢沟桥事变发生,郭炳英的老师给他们上完最后一课后解散了学校,北上抗日。深受鼓舞的郭炳英也一腔热血地参加了中国抗日战争初期由中国共产党和阎锡山组织和领导的抗日武装——山西青年抗敌决死队(1940年2月并入八路军)。

当时郭炳英年仅13岁,部队嫌他太小,扛不动枪,就派他去营部当通讯兵。不久团里要成立宣传队,需要一些有文化知识的战士去当宣传员。郭炳英因读过几年高小,成为了决死队第三纵队十一团宣传队宣传员,主要负责动员群众搞敌后破坏、加入游击队,还要到部队演绎传唱战斗英雄的故事,鼓舞士气。

1939年冬,阎锡山在蒋介石的支持下,发动“十二月事变”,企图消灭经过“西林整军”后在共产党手下不断壮大的决死队。郭炳英所在的部队经过千难万险,才突出了反共势力的包围,到达太行山根据地。

1940年秋天,百团大战在敌后土地上以燎原之势蔓延开来,平均每天要发生大小战斗15次之多。

“杀敌一万,自损八千”。战役中大量的伤员需要救治。但医院离前线远,途中又有敌人的严密封锁,伤员的转运、治疗非常困难,因此亟缺到前沿阵地冒死开展救护工作的医护人员。于是宣传队被解散,队员们成为了前线伤病看护员。郭炳英也被调入八路军第四所(医院),成为了一名伤病看护员,在战斗前线开始了他的医疗卫生事业。

在情况复杂危险的敌后,前线的医院需要依靠当地的人民群众,开展一系列应急救护措施。有些重伤员一时不能转运,就分散在群众家里照料和隐蔽,医护人员轮流上门治疗;当敌情紧急时,又发动群众把伤员抬到“青纱帐”(可以藏人的高粱地)里隐藏起来,敌人走后再把伤员抬回来;当伤员集中必须后送时,又动员群众组织担架、大车,昼宿夜行,隐蔽地通过敌人封锁线;有时还通过做工作,争取伪军中那些有爱国之心的人士,帮助转送伤员过封锁线……其中无数的血泪,铸就了郭炳英过硬的心理素质和优秀的战斗素养。

1941年5月,郭炳英所在第四所(医院)随386旅进驻沁源县王和村,据386旅司令部5里路。6月初,医院接到386旅司令部通知,有日本鬼子在据驻地近300里的沁水县集结兵力,征讨民夫,有对根据地扫荡的迹象,要求医院做好反扫荡的准备。

医院将伤势较重的病员和物资转移到隐蔽地点,其余病员和工作人员准备第二天就迁移到村后的山上以便和鬼子周旋。根据经验,日本鬼子基本不在夜间行动,而且医院也没有得到敌方行动情报,所以大家都安心睡觉。

是夜,郭炳英当日轮值消毒员,因为消毒条件有限,只能用铁蒸笼把纱布、棉球等敷料蒸煮2小时以满足医用消毒条件。为了次日一早大家就能使用到敷料,郭炳英照例凌晨就起床开始工作。

夜深沉,万籁俱寂。生火、配药、开始蒸煮敷料后,郭炳英到园内走动,突然听到了“嚓、嚓、嚓”的响声,以为是野物在活动,没有在意。十多分钟后,响声越来越明显,郭炳英这才辨认出是很多人在村口河滩上行进的声音。

郭炳英赶紧叫醒指导员一同到村口查看,此时河对面已集结了一支部队。天刚拂晓,看不真切,指导员就向对方喊话:

“你们是哪个部分的?”

“我们是十六团的。”对方迅速回应。

将信将疑间,郭炳英隐约看到了对方头上戴着钢盔!

“日本鬼子!快跑!”郭炳英叫上指导员,扭头就跑,边跑边向村里喊“日本人进来啦!大家快跑……”与此同时,日本鬼子开始向村内射击。

相对于四周平坦的地形,郭炳英本能地选择向村后山上爬。此时鬼子已经进村,火力已转向四散逃跑的人。郭炳英耳畔只听到一发发子弹肆意呼啸,急促得令人窒息。此时天渐渐亮起来,山坡上只有稀疏的灌木和石头。

跑啊,跑!在死亡的威胁面前,郭炳英心里只有这一个念头。因为脚下没有路,郭炳英不时绊倒,手脸都被灌木刺伤。郭炳英埋头跑到半山腰时,一块巨石挡住去路,正侧身准备绕过时,一发子弹射在了巨石上,碎石片从耳畔飞过,这块石头救了郭炳英一条命!之后郭炳英采取蛇形前进、不时卧倒、左右拐动的方式才摆脱了敌人的火力圈。

之后数天,郭炳英一直在附近观察驻地情况。待大部队前来支援,打跑了驻守的鬼子后,他第一时间返回驻地。看到遍地倒在血泊中的战友还来不及悲伤,就立即参与伤病员救治工作,从死亡的边缘救下一位位战友。

那一年,郭炳英还不过是个16岁的孩子。

除了敌后医疗工作,郭炳英这批新晋看护员每天还要一边工作,一边在医院医生的指导下,学习医疗卫生知识。抗战胜利后,外国药品增多,郭炳英还练就了看英文药品和用英文开药方的本事。

1947年,在战火中不断锤炼的郭炳英在中国人民解放军第八纵队二十四旅七二团卫生队担任军医,此后持续行医或担任医疗卫生行政工作直到离休。

如今的郭老仍然勤奋好学,会用微信朋友圈,还会视频聊天,除了写完三本回忆录外,每天还要坚持写作,背诵诗词。听她女儿说小说《红楼梦》里的诗词他几乎全能背诵。

听郭老讲述完这一切,时针已匆匆走过了两圈。郭老这才喝了一口水。他为我们每个人签名赠书,阳光洒在窗棂上,透过缝隙,柔和地照进屋子,驱散了倒春寒带来的冷意。屋里这位年近百岁的老人和我们分享着他今后的打算和计划,满屋子笑语盈盈、暖意融融……