人物专访 | 揭开“江口沉银”历史面纱的探索者刘志岩

新闻来源:眉山日报

更新时间:2021-02-25 11:10:55

责任编辑:熊莉

“石龙对石虎,金银万万五,谁能识得破,买下成都府。”随着江口沉银三次考古发掘,52000余件文物出水,这首在彭山流传了几百年的民谣被证实。

如今,江口沉银遗址旁,岷江、府河两江汇流三角洲,备受瞩目的江口沉银博物馆正在如火如荼地建设中。2022年底,江口沉银博物馆竣工后,将再现江口水战场、实物展出蜀王朝,成为岷江文旅经济带上一颗闪亮的明珠。

而这一切,都离不开一个人。他就是四川省文物考古研究院江口沉银考古项目负责人刘志岩。

刘志岩不是刻板印象中的考古人,他会潜水,能玩无人机,还会做新媒体。

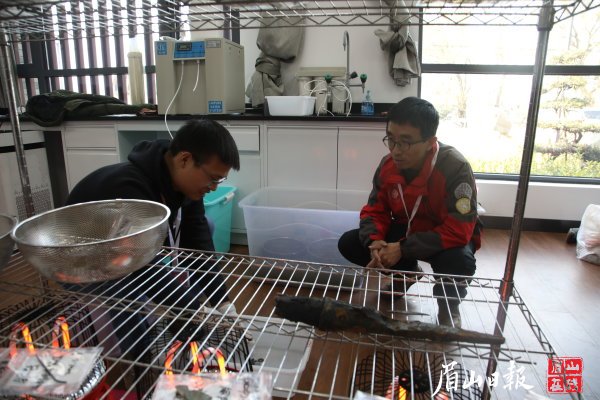

2月20日,记者走进江口沉银博物馆筹备组办公室,刘志岩正在和考古队队员一起修复文物,给文物拍照建档。筹备组办公室外隔江相望,江口沉银博物馆建设现场塔吊林立,忙碌的施工声不停传来。

刘志岩每天会在工地上呆8个小时,回到岸上又继续整理资料,开会总结培训,每晚工作到晚上12点左右。这样的作息从江口沉银第一次考古发掘起延续至今。

他说:“考古工作就是如此,要和时间赛跑,要和环境斗争,没有对考古的热爱是无法坚持,更无法做好这项工作的。”刘志岩说,热爱、坚持和遗憾是他心中考古的三个关键词。

刘志岩是北方人,80后。走上考古这条路,源于少年时代偶然在电视上看到一档关于老山汉墓发掘的节目。考古的神秘和对过去的探索,让刘志岩热血沸腾。

先到厦门大学学习历史考古专业,后来研究生又考上复旦大学文物与博物馆学系,而后进入四川省文物考古研究院工作。在真正接触考古后,刘志岩发现,考古与他之前的想象并不一样。

真正的考古长期在野外,风吹日晒,还要面对社会各界的不理解。刘志岩有过疑惑,但对考古的热爱从未动摇。“这是一件有意义的事情,是保护历史,保护文物,是不做就会后悔的事。”这是他心中坚定的信念。

刘志岩从事考古工作已经十多年了。在这十多年里,他主持开展过成贵高速铁路和成绵乐城际铁路等大型基本建设工程抢救性考古发掘等多项考古工作,但与彭山的缘分最深。

十多年前,刘志岩刚到四川省文物考古研究院工作的第三天,就到彭山了解一座宋墓的情况,参与抢救性考古发掘。十多年后,刘志岩再次回到彭山,作为领队主持江口沉银遗址水下考古。

江口沉银遗址面积达1平方公里,第一次发掘点究竟确定在哪里?岷江水深,以怎样的方式开展考古发掘?

刘志岩介绍,水下考古传统方式为潜水,需要大量专业潜水员,危险且效率低。而围堰考古借鉴水利工程施工办法,变水下考古为陆地考古,排除了水的因素,更安全方便。刘志岩带领团队反复论证,最终敲定了围堰考古的方式,开创了我国内陆河流考古的先河。

首次发掘的地点确认一个月后,3米多深的河道中终于发现一枚50两的银锭,刘志岩悬着的心才放了下来。

江口沉银三次水下考古发掘,每一次都在11月至次年4月。这一段枯水期是水下考古黄金期,却也恰巧涵盖了一年中最冷的时节。江面上寒风凛冽,江水冰冷刺骨。每分每秒都是冒着严寒与时间赛跑。

“考古发掘一旦开始,就是上了‘战场’,只能进不能退。有限的时间里,每一天都有高强度的工作计划,从早到晚,每一名队员都是‘全速冲刺’。”刘志岩说。

江口沉银考古发掘期间,刘志岩曾经连续工作99天。考古发掘第一年的春节,他甚至主动放弃节假日,除夕夜仍坚守考古阵地。

坚持是考古工作者的一个重要品质。在考古发掘的过程中,这种品质更显得尤为重要。

“第一次发现木鞘时是一天正要收工的时候。”刘志岩说,冬天天黑得早,要不要马上把木鞘取走让考古队员们陷入了两难。如果取走的话,当天拍照、三维扫描无法完成,会造成文物重要信息丢失;不取,放在工地上文物的安全性难以保障。最后,为了确保文物信息完整,避免无法弥补的遗憾,刘志岩和团队决定不取走木鞘。当晚由10个队员两两一组,轮流值守两小时。

冬天的江面冷得让人打颤,就算白天在江面劳作,雨靴里裹满毛垫,还是会冻僵,更不要说晚上了。但队员们硬是轮流值守,守护住了珍贵的文物。

“蜀世子宝”的发现也与坚持分不开。刘志岩回忆,金印被破坏成了四块,分布在四个不同的区域。“前两块同时被发现,第三块被发现时我们已经感觉运气足够好。”

刘志岩表示,缺失的那块恰恰是能证明金印身份的“蜀”字,“团队没有放弃,直到半个月后在距离第三块被发现位置20米的地方,发现了第四块。”这是国内首次发现的世子金宝实物,也是目前唯一的一枚。四块合拼到一起的时候,刘志岩手捧着这枚十五六斤重的金印,“我的手在颤抖——不仅因为金印本身的重量,还因为其承载的厚重历史。”

刚到彭山开展江口沉银考古发掘工作时,刘志岩的女儿刚出生。如今,女儿已经开始上小学了。

今年正月初五,回家陪伴了女儿五天的刘志岩又一次告别家人,回到彭山江口。临行前,女儿不舍地挽留他:“爸爸,你可不可以多陪我几天。”听着女儿的话,刘志岩心里很不好受,女儿需要父亲的陪伴,而他因为工作,已经缺席很多个日夜。

“没有办法,我们的工作性质就是如此,我平均每年在野外工作达300天以上,不过好在现在科技发达,我还可以每天抽空和女儿视频。”刘志岩说,也许她现在还不懂,但是我想她长大后一定会懂得,爸爸工作的意义,我们守护的是国家宝藏。

“如果没有家庭的理解和支持,就算热爱考古,可能也很难坚持下去。”刘志岩坦言自己是幸运的,因为有家庭的理解和支持。他谈到在江口沉银考古时的一个队员。“他很热爱考古工作,但因为考古长期不在家,无法陪伴亲人、恋人,无法平衡家庭和事业,最终不得不辞职。”

很多人对考古工作有误解,这是刘志岩心中的另一个遗憾,也是他长期以来开展公众考古工作的部分原因。每到一个长期性的工地,刘志岩都会到当地学校做讲座,邀请当地人来考古现场参观,甚至还做了新媒体,目的就是让考古大众化,让文物活起来,让历史活过来。

“希望有更多的人理解考古,爱上考古,共同守护历史文脉,守护国家宝藏。”刘志岩说。

眉山日报全媒体记者 林茂春