“元诗四大家”之首:虞集

新闻来源:眉山网

更新时间:2017-01-15 10:29:21

责任编辑:

眉山网记者 张玉 文/图

魅力仁寿,人杰地灵。

虞集像。

【核心提示】

宋朝时期,眉山人才济济,有不少人列入了《宋史》。元代历时虽短,但也有这么一位人物,足以令眉山人骄傲。他就是虞集,元代文坛之“巨擘”,元代“儒林四杰”之一,也是“元诗四大家”之一,并且是公认的“元诗四大家”之首。

虞集为今眉山市仁寿县人,南宋抗金名相虞允文的五世孙,从小受到良好的教育,沐浴了优良的家风,学识渊博。成宗大德六年(1302年),虞集以大臣荐,授大都路儒学教授,开始了其仕宦生涯。他历仕成宗、武宗、仁宗、英宗、泰定、文宗等朝,先后供职于国子监、翰林国史院、集贤院、奎章阁等,在政坛、文坛声名日著。一时间,朝廷宗庙之典册,公卿大夫之碑版,多出其手,是元代最出名的文臣之一,其诗歌更是代表了元代诗歌最高水平。

本期,就让我们一起走近虞集,一起去探知他与文有关的故事。

元代文学之“巨擘”

元代巴蜀地区的作家在全国范围内有影响的人不多,真正在全国享有盛名的只有一人,这个人就是著名诗人、学者虞集。

虞集祖籍眉山市仁寿县,先祖虞允文曾任南宋宰相,其父为黄冈县尉,母亲是国子祭酒杨文仲之女。“集三岁即知读书,岁乙亥,汲挈家趋岭外,干戈中无书册可携,杨氏口授《论语》、《孟子》、《左氏传》、欧苏文,闻辄成诵。”虞集生于名门,从小受到良好的教育,3岁就开始读书,学习能力很强,但因为他生于南宋末年,元军攻破南宋都城临安时,他年仅5岁;南宋残余力量被消灭时,他也只有8岁,期间免不了为了逃生随着父母东奔西走。按理说,这样的乱世会耽误很多学业,幸运的虞集在母亲杨氏的教导下继续学习,虽然逃亡路上并不能带书,但出生名门的杨氏口授虞集《论语》、《孟子》、《左传》及欧阳修、苏轼名家文章,他听毕即能成诵,更令人佩服的是,他9岁时已通晓儒家经典之大旨。14岁时师从著名理学家吴澄,对儒学世界观有了进一步认识。

元朝统一全国之后,虞集以学问闻名,并担任要职,其中有不少职位能展示他的才华,他曾在上都用蒙语和汉语讲解经,上都大臣为其博古通今所折服;文宗登基之后,因为对虞集十分喜爱,命其为奎章阁侍书学士。文宗有旨采辑本朝典章制度,仿效“唐、宋会要”,命虞集与平章事赵世延同任总裁,编修《经世大典》。后赵世延离任,由虞集独专其责。虞集呕心沥血,批阅两载于至顺二年(1331年)全书编纂而成,共计880卷,是研究元朝历史的重要资料。

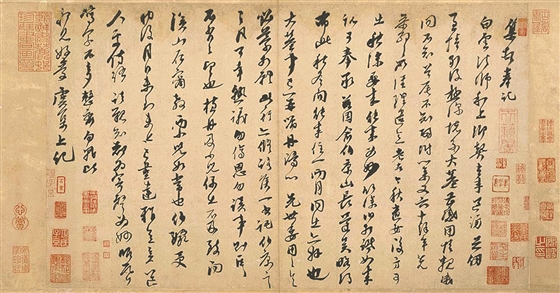

虞集不仅是一位正襟危坐的馆阁文臣,且其才华横溢,一生勤于笔耕,著述宏富。虞集的诗文在元代文学中,有着极为重要的地位,他留下了大量的著作,不仅体现了他的博学多识,更是后人研究元代政治、历史、文化、风俗的重要资料。可贵的是,虞集不仅文学成绩喜人,还能流连风雅,大凡诗文学问之外,书法、音乐、围棋、茶艺等艺术,他都很精通。他的书法堪称元代一家,“真行草篆皆有法度,古隶为当代第一。”他在奎章阁与朋友柯九思等人品名赛事,赏玩书画,为一时之佳话。

可以说,虞集的涉猎非常广,且很多方面的学问都能究察其渊源,细心研究探索,达到心领神会的切合。虞集文采风采,诗文都称大家,他更是元代中期的文坛盟主,诗歌、散文、散曲等方面都有很高的造诣。清代翁方纲说:“入元之代,虽硕儒辈出,而菁华酝酿,合美为难。虞文靖公承故相之世家,本草庐之学,习朝廷之故事,择文章之雅言,盖自北宋欧苏以后,老于文学者,定推此一人,不特与。一时文士争长也。”与之同时的欧阳玄说:“皇元混一天下三十余年,虞雍公赫然以文鸣于朝著之间,天下之士翕然,谓公之文当代之巨擘也。”

霍波洋创作虞集雕塑。

虞集《白云法师帖》。

虞集画像。

美丽仁寿。

引领元代诗坛

元代文学,历来标举元曲,但诗歌在元代并没有停滞不前,元灭金至建国的一百余年间,尤其是仁宗恢复科举、重用文人以来,诗风日盛。虞集就是引领元代诗坛发展的人物之一,他与揭傒斯、范梈、杨载四人,并称“元诗四大家”,曰:虞、杨、范、揭。

虞集堪称多面手,他一生所写诗词文章逾万篇,散文亦是“平生为文万篇,稿存者十二三。”其诗歌成就最大。虞集的诗风典雅精切,格律谨严,深沉含蓄,纵横无碍,体裁多样,长于七古和七律,是公认的“元诗四大家”之首。

同元代大多数正统文学家一样,虞集也主张把诗歌同世运,社会联系起来,尊奉儒家诗教传统,倡导“宗唐得古”。虞集主张以李白、杜甫为正宗,而又特别欣赏陶渊明、王维、韦应物、柳宗元等人,提倡“舒迟而淡泊”的审美观。其五言古律风格近似陶渊明、王维;七言律、绝则深受杜甫影响,长于用典,含蓄苍劲,声律圆熟。

虞集关心百姓,写了不少关心民生疾苦的诗文,如《次韵陈溪山□履》、《杞菊轩》等。“把金戈挽落晖,南冠无奈北风吹。子房本为韩仇出,诸葛宁知汉祚移。云暗鼎湖龙去远,月明华表鹤归迟。不须更上新亭望,大不如前洒泪时。”此外,虞集的诗歌内容还表现出了较强的民族意识,他在《挽文丞相》一诗中,对宁死不屈的南宋忠臣文天祥充满了哀悼,以至有人这样说:“读此诗而不泣下者几希!”文字亦流畅宛转。在《赵千里小景》诗中,他说“残云野水三百年”,也有凭吊宋亡的意思。

虞集为官虽然很有声望,但在元宗室争夺皇位的尖锐斗争中,又有人诬陷他,排挤他,打击他,使得他十分想归隐田园,这也在他的诗歌中有所体现,有着不少表现叹老磋卑和退隐归田情感的作品。虞集一生坎坷,但无论身处何地都心念家乡,一直眷恋着巴蜀大地,他写了《题晋阳罗氏族谱图》一文,开篇便写道:“昔者,吾蜀文献之懿,故家大族子孙之盛,自唐历五季至宋,大者著国史,次者州郡有载记,士大夫有文章可传,有见闻可征。”表现了他尊崇乡邦之情,可谓溢于言表。

可以说,虞集诗歌在当时和后世都颇有声名。明代著名诗人李东阳对虞集的诗风十分赞赏,给予虞集“光芒变化,诸体咸备,当推道园”,“如宋朝之有坡公(苏东坡)也”的高度评价。清代诗评家潘德舆认为:“道园诗乍观无可喜,细读之,气苍格迥,真不可及。其妙总由一‘质’字生出。‘质’字之妙,胚胎于汉人,涵咏于老杜,师法最的。”清末著名诗人、学者翁方纲也赞扬道:“寻常故实,一入道园手,则深厚无际,盖所关于读书者深矣。南宋以后,程学、苏学,百家融汇,而归于静深澄淡者,道园一人而已。”

【注:参考文献《眉山市人物志》《眉山风云人物传》;图片皆为资料图片】