从单一到缤纷 群众衣着之变见证70年发展

新闻来源:眉山网

更新时间:2019-09-16 15:13:10

责任编辑:陈敏

“讲述小家故事 见证大国变迁”系列报道之时代记忆

从单一到缤纷 群众衣着之变见证70年发展

眉山网记者 蹇玮杰 文/图

工作中的史常群。

电动缝纫机替代了脚踏式缝纫机。

现在的衣服款式新颖。

50年代的制衣作坊。(资料图片)

50年代的人们穿着。(资料图片)

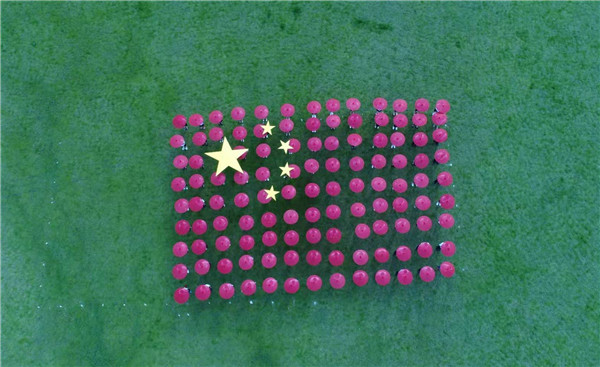

现在市场上色彩斑斓的制衣布料。

从蚊帐般的粗布到细纱自染布、的确良、真丝、复合布料;从手工缝制到机器加工;从黑、灰、蓝“老三色”到各种叫不出名的斑斓色彩;从不分男女的中山装、列宁装、人民装“老三样”,到喇叭裤、蝙蝠衫、连衣裙等繁杂款式……如果说服装是一幅穿在身上的历史画卷,家住东坡区乐业巷的史常群便是这幅宏大画卷的制作者之一。从跟师父廖祥碧学艺,到如今开着裁缝店的史常群,两代裁缝人见证了新中国成立70年来国人服装和服装背后生活水平的巨大变迁。

史常群开裁缝店已近20年,虽然只有一间门市,但只要一说做衣服的史嬢嬢,周围人都能说出准确的位置来。她20岁就开始学习服装制作,师父廖祥碧在新中国成立前就是当地的裁缝。今年50岁的史常群大半生都在做衣服中度过,对一把尺子一把剪刀的缝纫生活充满感情,哪天不听到缝纫机的“嗒嗒”声,就浑身不自在。“如今到处都是各式各样的衣服,但这手工制衣的手艺现场还‘吃香’。”

尽管现在逛街、网上购买衣服的人是主流,但谈起过去裁缝的辉煌,史常群深有感触。“师父告诉我,他做裁缝那会儿,只要一听是做裁缝的,附近媒婆都会想法给你说媒。”史常群说,记得师父曾说,刚解放时,物质匮乏,老百姓做衣服的布料一般都是自己纺制的粗纱布,而对服装的要求也仅仅停留在保暖和遮羞上,完全谈不上美观和款式,且全靠手工制作,一件衣服一天能做完都算快的。当时最时髦的是中山装,后来又出现了人民装和双排扣的列宁装,而中山装、人民装、列宁装也只是家境好的人才穿得起。

“布料选择变得多样是在80年代,当时最潮的打扮就是‘甩尖子皮鞋,的确良衣服,窄角裤’,走在路上感觉很新潮。”史常群介绍说,记得最清楚的是与丈夫一起去看电影《庐山恋》,看到电影里面的人戴着太阳镜、留着长发、穿着喇叭裤和蝙蝠衫,觉得很时髦。当时制作衣服的面料也从粗布发展到的确良、呢料、真丝等,工具也更新成了脚踏板缝纫机、电熨斗。

从上世纪90年代至今,人们对服装的要求更高了。随着信息社会的发展,与国际社会接轨后,各种服装加工厂大量出现,服装行业有了专门的设计师,一把尺子、一把剪刀的裁缝店已无法满足人们的审美需求。而市民对美的追求也倒逼着史常群进行改变,她将店铺里的制衣工具脚踏板缝纫机、电熨斗升级成了全自动缝纫机、蒸汽熨斗,制作工艺也更加多样化。其裁缝店里所提供的产品,除了面料更好,款式可根据不同人群、不同身材进行个性化设计。

那时起,许多和史常群一起开裁缝店的同行,纷纷进了服装厂。虽也有不少工厂邀请她,但她始终舍不得扔下自己的老本行。“干了这么多年,我有幸见证了服装的变迁、国家的发展。”史常群觉得,服装产业发展到今天,流水线生产已经满足不了人们追求个性、追求品质的需要,独具特色、一人一款的手工制衣又开始受到追捧,也许,裁缝店的另一个春天又来了。

资料图片由东坡区档案局提供