雅安“新三雅”“新八景”│围塔漏斗:曾经消失的村落与地质学上的奇观

新闻来源:

更新时间:2022-12-10 09:31:45

责任编辑:杜艳

明朝初年,朱元璋下令修筑茶马驿道。在永乐年间,为歌颂盛世太平,一条东至邛崃、西经碉门,通往岚安的茶与食盐运输道路的通商、朝贡之路改称“太平驿”。

随着太平驿的日益繁荣,这里建立起一座为方便过往商旅休息的驿站——太平古城。然而,这座古城却在朝夕之间忽然消失,只留下尚未凿刻完成的石狮与被黄土掩盖的破壁残垣。

石狮子

村落的兴衰映照着历史的变迁。

岁月轮转,清代有人迁徙而来,居住至今。太平古城的名字淹没在了历史尘埃之中,今名之曰,芦山县双石镇围塔村。

“围塔”,按照古代命名习惯,应该是一座围着高塔而建的聚落。

围塔漏斗航拍图

传说围塔漏斗中曾经有座塔被四周山头包围,下层为石条扣成,上层为砖,塔外有30多米长、两米多高的墙,塔高约40米,分六层,每层为正六边形,每角尖端悬挂一个铜铃,风一吹动,铜铃齐鸣,全村都能听到。

时至今日,高塔已经难寻踪影,在村中只有一处可看到塔基座的基本轮廓。据《四川通志》记载,此塔重建于清咸丰二年(1852年)“为镇风水之宝塔”。

受山体、河流等自然因素限制,围塔村的建筑群呈带状分布。空间层次结构较为清晰,形成“山—居—林—田”的格局。漫步围塔村,屋舍星布,渐缓的山坡间分布着山溪、梯田、茶园、林地、池渠,阡陌交通,鸡犬相闻。

安居乐业的围塔村

这样一个藏在深山的“世外桃源”,却拥有着自己不足为外人道的秘密。

村里有数以百计的地表坑洞(当地人称“悬洞”)被低矮的树丛和浅草所掩盖。这些坑洞浅的纵深有10米,深的有高达200米的垂直距离,林间时有野鸡野兔失足跌落,最终都寻不见踪迹。

生活在这里的人们知道那些“悬洞”深不可测,却从来没人知道这些洞因何而来,又通往何处。

谜底揭开始于2000年3月。

中科院成都山地与环境研究所的科学家在双石镇毗邻的龙门镇龙门溶洞考察探险。

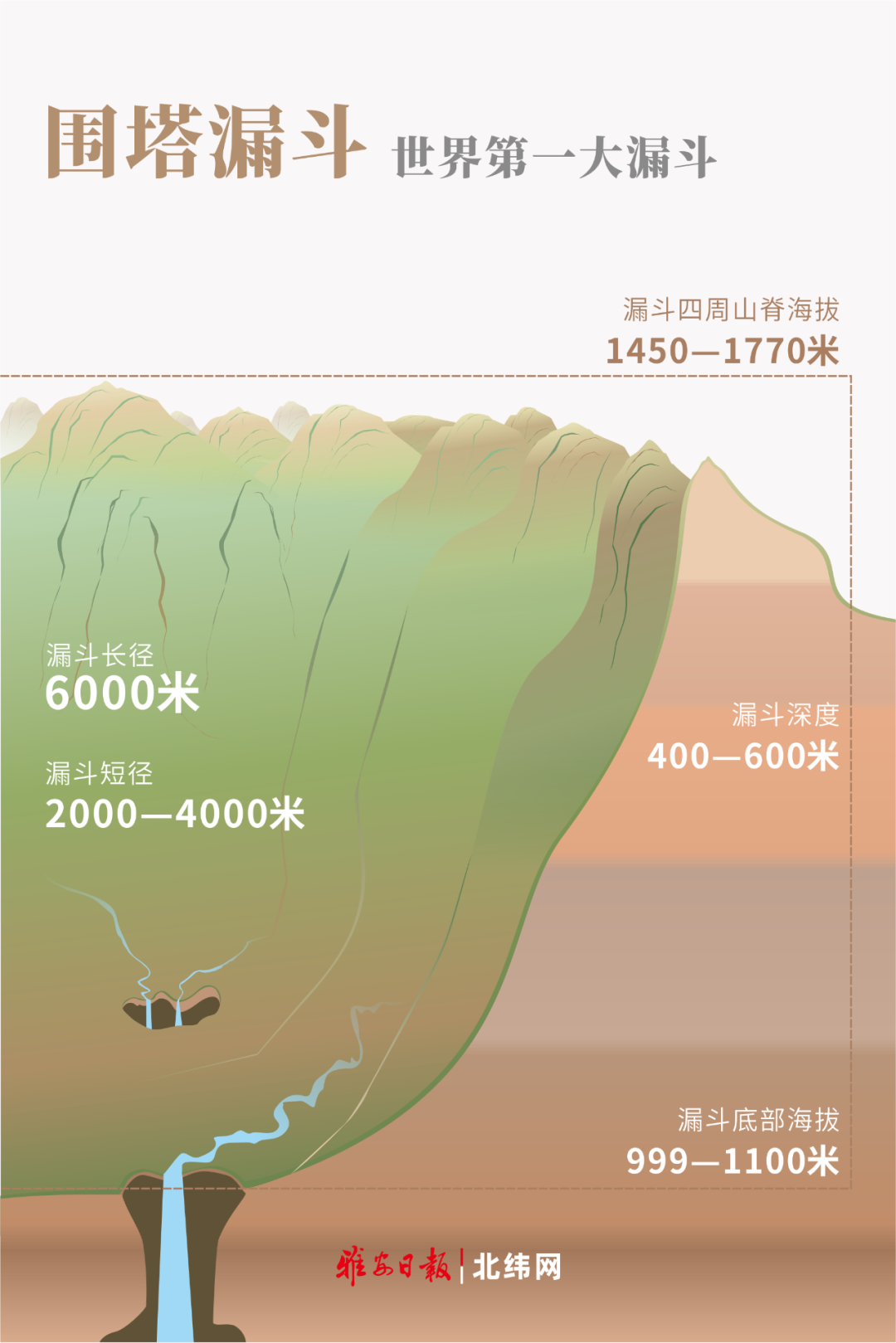

2001年,专家在对照1∶50000区域地质地形图时意外发现龙门溶洞旁边有一块呈耳朵状的巨大凹地,经过长时间地图上分析以及对当地独特的地质地貌特征研究,专家断定这个总面积近10平方公里,被称为围塔村的巨大凹地极有可能是一个巨大的地质漏斗。

那些村民熟悉而又不解的地面坑洞,正是围塔漏斗内大小上百个规模不等的“漩坑”(即落水洞,地表水流入地下的进口,表面形态与漏斗相似),它们直通地下,连接着溶洞、地下暗河等。与围塔漏斗一山之隔的龙门溶洞是成长于白垩纪时代的砾岩溶洞,与围塔漏斗相连,为已经初步探知、尚未彻底探明的巨大洞穴群,初步估计面积在80平方公里以上,洞穴长100公里以上。

令人惊奇的是,镇风水之宝塔的塔基正好位于“大耳朵”的中心点上,也可算是围塔的地理中心。

由于地壳运动,至今围塔漏斗依然在悄无声息地运动着。

围塔全景

围塔村繁衍生息的1000多人,他们生活在“世界之最”,也成为“世界之最”——世界上唯一生活居住在地质漏斗内的人。当村外人来到围塔村时,总会得到善意的提醒,行走时一定要注意“漩坑”,一旦落入,凶多吉少。

在《芦山县志》手抄本中有关于太平古城曾遭遇“喷石百里,压死居民无数”的记载。或许,这里曾经遭遇过一场地质劫难。时过境迁,太平古城昔日的辉煌随着历史散去,围塔村如同村里两棵有着300多年树龄的麻柳树一般,展示着充满希望的生命力,激发出新的活力。

凭借着地下河带来的充足水源、肥沃的土壤、适宜种植茶树的酸性土质,这里的人们开始了新的生活。

人们从未经历过太平古城的繁华,也不会带着当时浩劫的伤痛。围塔村的村民梦想着这里成为“看得见山、望得见水,留得住乡愁的美丽新村”。沿着绵延起伏的山路盘旋而上,成片茶园如绿屏般映入眼帘,一株株茶树吐露新芽,这是大自然最深情的馈赠,也是这座古村落振兴的注脚。