杨志明:用“工匠精神”种 中国最好的葡萄

新闻来源:眉山网

更新时间:2019-06-18 10:34:26

责任编辑:雷尧

家庭农场职工正在整理采摘的葡萄。(资料图片)

杨志明正在检查果园里的葡萄长势。 记者 孟飞 摄

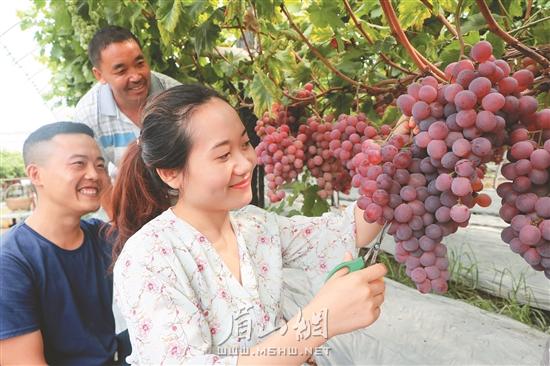

游客在葡萄园中采摘葡萄。(资料图片)

观音镇观音村村民祝刚正在搬运葡萄。(资料图片)

眉山网记者 孟飞

彭山素有“葡萄之乡”的美誉,全区葡萄种植面积约3万亩,依靠葡萄为生的种植户更是不计其数,有着“葡萄大王”之称的杨志明便是其中的佼佼者。这位从田垄间走出来的“土专家”,三十年如一日,一生只做一件事,那就是“种中国最好的葡萄”。

6月12日,记者走进杨志明的葡萄基地,虽然已身为企业董事长,但他仍然亲力亲为,技术上把好灌溉、施肥等每一道关口,朴素的着装和简单的话语透露着一个农民淳朴的气质。

“现在能种出这么好的葡萄,与我之前在观音镇文昌村的十多年葡萄种植摸索是分不开的。”杨志明说,之前在文昌村种植的7亩葡萄算是实验基地,在那里有过太多失败的经验。

1989年,19岁的杨志明开始种植葡萄。“当时,主要是在自家三亩地种植,那时的大米才卖2毛钱一斤,但葡萄能卖到2.5元,1斤葡萄足够买10多斤大米了!”说起种植葡萄的初衷,杨志明笑着说,那时只是为了养家糊口,希望家人能有更好的生活。

后来,他又承包了4亩土地,扩大了种植规模。“当时,每年种植葡萄的产值能有7万元左右,但其中一大半都投到了技术研究中。”直到2002年,杨志明的葡萄园终于实现了规模化,有了前期的资金积累和技术研究,他开始琢磨,靠自己一个人的力量发展葡萄种植是远远不够的,还要为周边乡亲找到一条可行之路。

2007年,杨志明与几个合伙人来到观音镇果园村。在看到一望无际的田野、充足的水源和便利的交通后,他们心中充满了希望。随后,便挨家挨户走访沟通,最终流转了60多亩土地,果园村的葡萄种植就这样开始了。

“最开始种植的葡萄都是露天的,完全没什么技术,但那时病虫害相对较少,产值比水稻要强一些。后来,我们通过自费考察,学习了很多先进技术,便尝试运用到自己的果园里。”从最开始的葡萄袋子到大棚避雨栽培、反光膜覆盖,从简易水肥一体化到滴灌技术,遇到一个难关,攻破一个,杨志明就这样一步一步逐渐累积,最终成长为一位名副其实的“寿乡工匠”。

如果说文昌村是杨志明的实验基地,那果园村则是他的腾飞之地,真正成就了他的葡萄种植致富梦。在各级党委政府的支持下,杨志明无偿将自己所掌握的技术分享了出去,每年开展10余次培训,印发几千份技术资料,帮助周边农户发展葡萄种植。在果园村的10年间,杨志明更是以果园村为中心,带动了新津、崇州等成都周边的大片种植户,辐射整个成眉乐走廊。

如今,提起彭山葡萄,往来的游客无不竖起大拇指,“无核夜美人”“白罗莎里奥”“意大利”“金田0608”“美人指”“紫地球”“红地球”等优质葡萄先后多次荣获全国葡萄学会金奖、银奖,更是获得了“国家地理标志认证”,一长串的“金字招牌”吸引着川渝地区及全国各地众多游客、专家和种植大户前来体验、取经。

如今,杨志明终于实现了靠种植葡萄致富的少年志向,但他依然坚持着“种中国最好的葡萄”的初衷。此次彭山评选出的十位“寿乡工匠”,杨志明便是其中之一,这个称号也是对他30年坚持干好一件事最好的褒奖。