红阳村:瞄准产业发展 推进乡村振兴

新闻来源:眉山网

更新时间:2019-04-08 10:59:53

责任编辑:罗思源

眉山网记者 王琴 文/图

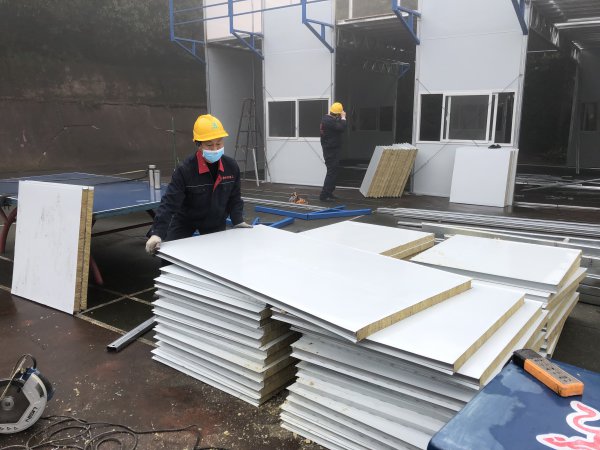

脆红李种植大户刘天华正在李子园内查看李子长势。

“目前,我们村已成功引进12个业主入驻,接下来将按照‘一河一带三园’特色产业发展规划,全面发力,推动乡村振兴。”4月3日,站在东坡区金花乡红阳村新打造的高标准农田内,该村党支部书记张学英向记者介绍道。

作为金花乡的乡村振兴试点村,红阳村主要以种植、养殖为主,曾先后被评为市级“四好村”和省级示范村。借乡村振兴的东风,目前该村正瞄准产业发展,大胆探索乡村振兴发展路径。

打造高标准农田

撂荒土地成“香饽饽”

红阳村属于东坡区“河东”片区,地处丘陵,经济发展相对滞后。近年来,通过不断努力,该村已具备一定的产业基础,全村共流转土地千余亩,引进了12个规模种植业主。其中,6个以种植脆红李为主,面积达500余亩;油茶种植200余亩;晚熟柑桔种植超过300亩。

金花乡党委书记梁霄介绍说,红阳村之所以入选乡村振兴试点村,除了其具备一定的产业基础,村道、沟渠等基础设施也相对齐备,目前全村共硬化道路22公里,95%以上的家庭实现了道路的连通,且每个村民小组都安装了路灯。

同时,红阳村还在全乡率先进行了高标准农田的打造,使原来零散的土地变得集中连片、平整有序。据介绍,该村从2017年9月开始,经过半年的精心打造,于2018年3月将500余亩土地打造成高标准农田。

据张学英介绍,2018年以前,村里土地流转的费用约为800元/亩,经过高标准农田的打造后,土地流转费用升至1100余元/亩。

受益于高标准农田打造带来的“红利”,村民卢朝川深有感触地说,他家共有3亩多土地,平时一家人都在外务工,家里的土地一直荒芜。如今他家的土地经过高标准打造后,成了业主们的“香饽饽”。“10多年的‘零收入’,经过打造,我家的土地现在一年要增加近5000元的收入,完全没想到。”卢朝川笑着说,土地流转后,一家人就可以放心地外出务工,鼓了腰包的同时还省力、省心。

据了解,红阳村有100余户村民与卢朝川一样,享受到了高标准农田打造带来的“红利”。

瞄准产业发展

培育乡村振兴新动能

乡村振兴,产业是基础,红阳村深谙此理。为此,该村提出了“一河一带三园”特色产业发展规划,根据村内实际按区域进行划分,一河指粤江河、一带指粤江河沿岸、三园指三个区域,即在粤江河一带大力发展脆红李种植、中部一带全部种植晚熟柑桔、山顶一带则种植油茶等特色农作物。

“通过区域划分,做到心中有数。”梁霄说,规划确定后,产业发展布局清晰、目标明确,为乡村振兴培育起新动能。

作为红阳村的脆红李种植大户,刘天华正在李子园内忙着除草、施肥。“最近一段时间天气晴好,我每天都在李子园内转悠,查看李子长势,以便及时掌握最新情况。”刘天华介绍说,2015年经朋友介绍,他在粤江河一带流转土地种植脆红李,并投资30余万元栽植了3000余株脆红李,去年便实现了初投产,产量达到了1万斤、产值约4万余元;预计今年产量能达到4万斤、产值超过10万元。

据了解,目前刘天华还联合该村其余2个种植脆红李的业主,成立了大旺果业专业合作社,通过合作社规范脆红李种植,形成示范带动作用,让更多村民加入李子种植行列,帮助他们实现增收致富。

据介绍,为推进红阳村的乡村振兴试点工作,金花乡还专门成立了村级乡村振兴试点建设工作领导小组,从产业发展、人居环境、村容村貌、基础设施等方面进行划分,安排专人负责跟进。

当天,乡党委书记梁霄正在红阳村现场办公,听取工作组成员的意见,并向大家安排近期的工作。“接下来,红阳村将在产业上大做文章,新增李子、柑桔种植500亩以上,并大力引入工商资本入驻,推进村里的产业发展。”梁霄说,从长远发展来看,红阳村还将瞄准产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”全面发力,走出独具红阳特色的乡村振兴之路。